新築住宅の住まい方@ハウジング・コバヤシ ⑥

2021.01.17|家づくりについて

もう1月も中旬ですが

新年明けましておめでとうございます。

社内ではだいたい"ジョーム"と呼ばれていますが、

時として"ジョン"と呼ばれているようにも聞こえる境です。

今季の冬は気温が低く雪が多いので、

たくさん雪かきが出来ますね?

冬の運動不足に雪かきは好機ですが

いきなり心肺負担の大きい作業を始めると危険ですので

作業開始前に軽く準備運動などをして

体をほぐしてから行うよう注意しましょう

世界的な感染症蔓延も今のところ終息の気配が見えず

お正月は "ステイホーム" という事で外出を差し控えた方も多いかと思いますが

私も最小限の親戚挨拶以外は "ステイホーム" でした。

おかげで自宅での制作活動が進みました。

.

やはりシャア専用ザクをひとしきり作ったとあれば

その宿敵のアムロ・レイ搭乗機であるRX-78-2ガンダムを作らなければならないのは

世のことわりであり必然と言えましょう、、、これは致し方のない事です。

そしてこれらはそれぞれ全て違うバージョンであることは説明するまでもありませんよね、、、?

.

今年もまだ暫くはステイホームな状況が続きそうですが

置き場がなくなる前に終息してくれることを切に願います。。。

弊社のモデルハウスは感染症対策の実施をしっかりと徹底しておりますので安心してご来場くださいね!

.

さて、今回は新築住宅の住まい方⑥として冬季の乾燥に関する内容をお届けします。

.

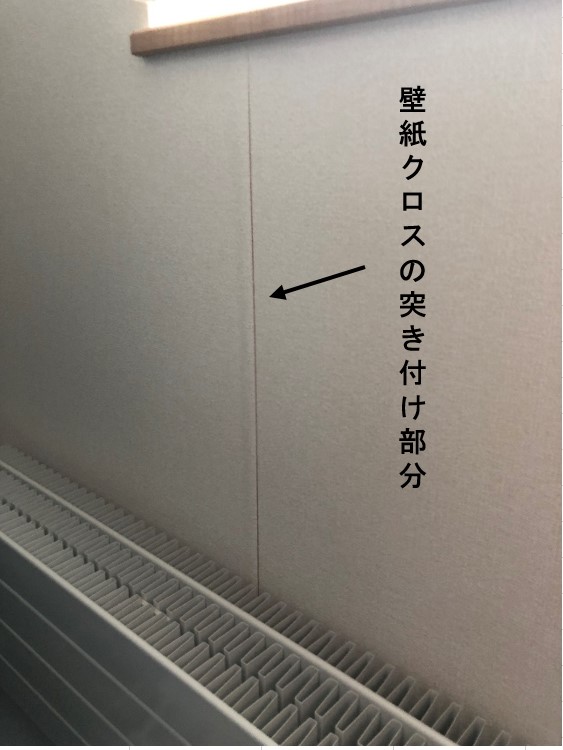

木造建物の壁下地や柱は必ず収縮します。

一般的に木材は常温の空気中に放置した場合、

およそ2年で含水率8%前後に落ち着きます。

当社では主要構造躯体にはプレカット集成材を使用しており、

含水率は材料の内外にわたって平均的におおむね11%程度で管理されている為、

使用後の乾燥収縮による狂いが少ないのが特徴ですが

それでも11%→8%に乾燥することで入隅などに壁紙の収縮を生じます。

新築住宅引き渡し後の最初の冬の暖房シーズンは特にこの状況が発生しやすく

全体の収縮の7~8割がこの時に発生し、2年目で残りの2~3割が発生します。

その後はある程度安定して、あまり変化がなくなります。

お客様からは、この壁紙の隙間から隙間風が入ってこないかと心配される事もありますが

実は壁紙の隙間からは下地の石膏ボードが見えるだけで内部が見えているわけではありません。

バックナンバーの新築住宅のつくり方@ハウジング・コバヤシ ⑨でも説明していますが

柱の間に断熱材を入れた壁にオレンジ色の気密シート(厚さ0.2mm)を貼って

その上に石膏ボード(厚さ12.5mm)を貼って

その後、新築住宅のつくり方@ハウジング・コバヤシ ⑫で説明したように

石膏ボードの継ぎ目をパテ埋めののち、サンドペーパーでやすり掛けの処理をして

その上にビニールクロスを貼っていますので、

壁紙が収縮しても外から隙間風が入ってくることはありません。

外壁側も 新築住宅のつくり方@ハウジング・コバヤシ⑧ で説明したように

防風透湿シートを貼って継ぎ目を防水テープ処理してあります。

最初の2年間の暖房シーズン後に、

壁紙の隙間をボンドコークによる目地埋め処理を行うと効果的で、

弊社も実際に実施しております。

冬場は湿度の保持に加湿器が有効ですが、

窓ガラスのフチに水滴による曇りや結露が発生している場合は速やかにこれをふき取り

室内の換気不足か過加湿になっていないかを点検しましょう。

また、あまりにも窓ガラスが濡れていたりする場合には換気システムのフィルター詰まりや

電源が切れていないか確認してみましょう。

.

さて、今回はここまでとしましょう。

これ以上の情報を知りたい場合には

メーカーの取扱説明書などをご参照頂くかgoogle先生にお聞きくださいね。

.

バックナンバーはこちら

以前に記事にした『新築住宅のつくり方@ハウジング・コバヤシ』も

よろしければバックナンバーからご覧ください。

それではまたの機会に更新したいと思います。

次回をお楽しみに!

.

常務取締役 境(一級建築施工管理技士・二級建築士・宅地建物取引士)